Por Natalia Ferreyra

La frase empuja la boca. Quiere salir. Se vuelve muletilla, expresión de reniego, grito de resignación: “al final, todo sigue igual”. De tanto decirlo, lo creemos y nos deprime. Nos tiramos en el sillón, le chistamos al perro/gato/hámster. La mirada que nos devuelve el animal nos legitima. El ficus resiste al invierno como nosotros.

El algoritmo que reina en internet (y que nos vendieron como gobierno abierto, conocimiento y democracia) nos tira opciones: son un vómito. Portazo. Abrimos otras páginas gracias al tráfico de usuarios y contraseñas del grupo de chat familiamigues. Start+, HBOMax, PrimeVideo, Paramount, Mubi, Filmstruck. Nada satisface. Intuimos que un libro podría solucionar la derrota. Pero hay que levantarse y, de nuevo, elegir. Ahí está nuestra colección de solapas de colores que ofrecen la imagen que queremos dar a los visitantes de la casa: qué inteligentes somos, cuánto leemos, qué conocimiento de la trama literaria.

Todo se desploma con un mensaje. El feriado toma protagonismo práctico. Alguien te avisa que él volvió. Han pasado tres décadas, pero te acordás: la memoria es tu peor enemiga. La forma de sus dientes (naturales, sin los retoques actuales de diente-de-jugador-de-la-selección), el pelo mojado, diciéndote, estoy limpio, estoy listo.

Las frases, las tuyas, las de él, las de ella; la música sonando mientras el amor, en esa época, solo-si-era-amor, dolía. Y entonces, abandonás el sillón, el perro/gato/hámster se da cuenta que no tiene nada que hacer cerca tuyo.

En la sala no hay riesgo de covid-19 porque el virus todavía no existe. Estamos en 1986 y solo nos importa vestir jeans los suficientemente rotos para parecer cool y despreocupadas. No soy la única, no soy la única, me repito. Libero la culpa de haber comprado la entrada. Pienso en el cineasta y crítico Nicolás Prividera. Hace una semana fui a escucharlo hablar sobre la crisis histórica en el cine argentino. Para él está muerto pero podría resucitar. Yo vengo al cine a ver cómo resucita el agente Pete Mitchell y me importa poco si un cinéfilo escupe sobre mi tumba.

Pagué la entrada más cara y no advertí mis compañeros de fórmula esta tarde: un ejército de pochocleros unidos y organizados. Les gusta masticarme en la oreja, pero los dejo, estamos en los ochenta y si no se puede comer en el cine, ya está, péguenos un tiro.

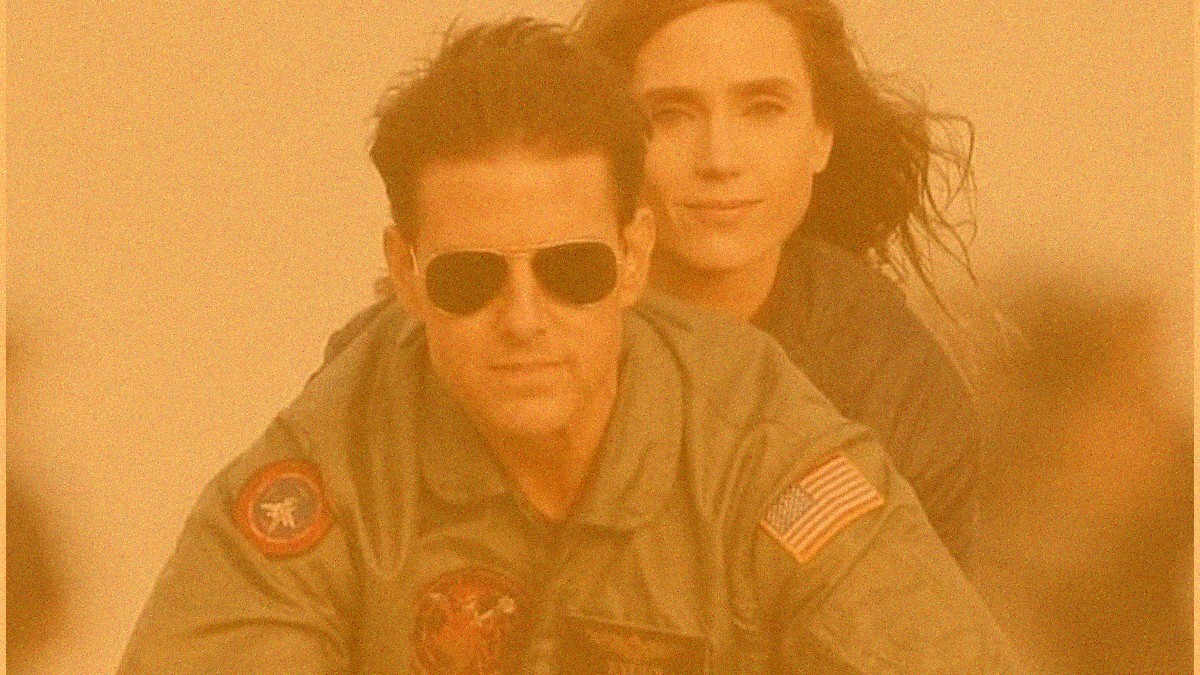

La pantalla se ilumina. Nos traiciona. No hay grano en la imagen, los colores son filtros de Instagram. Pero la cámara lo enfoca a él. Respiro: le sigue quedando bien la remera blanca y el jean, el duelo por Goose (su amigo copiloto) parece haber aplastado su carrera pero no su físico. Mr Pochoclo, atrás, relata: “tiene un poco de pancita”, “está solazo”.

Se abre la trama: un grupo de pilotos de élite necesitan que Tom (Pete) los entrene: es necesario que vuelva a Top Gun. Porque es el único en todo el planeta (que en relato sigue siendo Estados Unidos) capaz de semejante desafío: tienen que destruir una planta de uranio.

Él viaja, llega, va al bar y se encuentra con ella; que no es ella, es otra personaja, que tampoco salió en Top Gun (la uno, la de 1986) y tiene la piel de una edad que nunca sabremos. SPOILER ALERT: NUNCA SABREMOS LA EDAD DE MAVERICK NI DE JENNY; NO DAN LOS NÚMEROS.

El primer choque de verosimilitud y pacto de lectura queda destrozado. La película contó con un presupuesto de 170.000.000 de dólares y no se atreve a contratar la actriz original que, según rumores (que no es una fuente posible de chequeo –pero suficiente para hacer periodismo–) “estaba vieja”. El director nos manipula con nuestra Jennifer Connelly de Laberinto y Hulk, para que no extrañemos a Charlie (Kelly McGillis). Jennifer, acá es Jenny, la dueña del bar que se ocupa de la barra sin ensuciarse las manos ni para agarrar hielo.

Aparece el reparto: NOS TRATAN DE BOLUDOS. Suman una mujer en el grupo de pilotos de élite (atestados de hormonas para simular implosión de bíceps y tríceps); un latino (de apellido García) y, como si fuera poco, dos actores más que terminan de cumplir con la cuota de diversidad étnica.

Tengo una revelación: voy a morir de amargura en el cine.

Le doy chance a mi pesimismo. Quizás, Mónica Barbaro (Phoenix) está en la patrulla porque será la protagonista de un giro en la trama. Le daré tiempo: toda relación necesita de paciencia para ver los frutos y con el Movimiento Mee Too la industria cinematográfica estadounidense se replanteó muchos preceptos: ya no somos “decorado” ¡Podemos ser pilotas y combatir el enemigo!

Vuelvo a sentirme una pelotuda. Mónica está solo para mirar con explícita profundidad a sus compañeros. Sus giros son: sonrisa amorosa, preocupación, “mmm” “ah”, “uh”.

La película se relaja en la nostalgia de la primera película y no alcanza. El esfuerzo de la industria por demostrar que ha cambiado, que escribe guiones adaptados a las circunstancias actuales de un “deber ser feminista” (que tampoco existe), del respeto a la diversidad e inclusión son tan precarios, tan de celofán que la Top Gun uno le rinde más honor a todo esto que la dos.

Veamos. En la uno las miradas de Tom y Val (Kilmer) son de seducción, más de tire y afloje que de competencia. Ahí hay un deseo contenido que no supieron aprovechar, porque los tipos sí se miran con sed, pasión, venganza y descaro (calentura). La relación con Charlie (la chica rubia de la uno) es asimétrica: ella hace lo que quiere. Se garcha al estudiante, le dice que está enamorada –aunque nadie le crea– pero se toma el palo en busca de su carrera de ascenso militar pese a dejarlo destruido en el medio de un duelo.

Tom (Pete) queda solo: sin amigo ni chica.

En la dos, Jenny que no es Charlie tiene una hija que se cuelga un corazón verde en el pecho (bien, llegamos al cine norteamericano con nuestro ícono feminista de América Latina) pero le dice a Maverick, “no la hagas sufrir de nuevo”, bueeeee.

Qué difícil verte, Hollywood. Qué difícil entrar al cine con un paquete de ilusiones que supiste moldear en los años ochenta y ver que hoy, queriendo seducirme con el pasado, hacés mierda ese legado.

Quisiera olvidarte, Top Gun: Maverick.

La única escena creíble –en el marco de una ficción realista yankee– es la de ellos: el diálogo entre Val Kilmer (Iceman) y Tom (Maverick).

La sala está en silencio. La película gana poder. Pone a un tipo que era ícono del clítoris en los años 80 y 90, lo muestra coherente con el paso del tiempo: viejo, hinchado, algo enfermo, casi sin habla. El actor integra la traqueostomía de su vida al personaje. La escena salva el nudo dramático. Porque el guión juega con lo que nos impulsa ir a ver Top Gun: Maverick: qué peso le damos al pasado.

Es difícil superar Top Gun. No porque haya sido la mejor película del cine en los ochenta. Sino porque, en su época, rompió con las historias románticas y exitistas de la armada americana. “La Incondicional” de Luis Miguel, de hecho, se inspira en la historia para crear uno de los hits de la música romántica latina más cantados por tipos, chabones con bíceps y tríceps inflados como pollo con hormona (como los pilotos del cine de América del Norte).

Los ánimos de la industria por seguir facturando destrozan íconos de nuestra educación emocional. Pero no para proponernos una revisión de la historia. Lo hacen subestimando el crecimiento del espectador, la madurez en nuestra mirada y el entrenamiento que hemos adquirido gracias a los servicios on-demand para ver películas. Esperemos que dejen a los muertos en paz. Y que, por favor, nadie se atreva a resucitar a Ghost: la sombra del amor. Al menos, no veremos a Patrick Swayze usando la misma ropa que hace treinta años.

Comentarios recientes