Por Guillermo Vázquez

Dos grandes figurones de las ideas liberales en Argentina, con matices entre ellos, el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y el candidato a presidente Javier Milei, tomaron de referencia la frase, atribuida a Eva Perón: donde existe −o donde hay− una necesidad nace un derecho. Después de citarla como uno de los grandes problemas instalados en la mentalidad nacionalidad, explican con argumentaciones liberales clásicas por qué la idea es inviable (en el caso de Rosenkrantz), o aberrante (en el caso de Milei). Rosenkrantz, mientras daba una charla en la Universidad de Chile sobre “Justicia, Derecho y Populismo”, Milei en su discurso como el precandidato más votado en las primarias de este año, y en el debate con Sergio Massa antes del balotaje.

Necesidades y derechos son dos conceptos omnipresentes en la historia del pensamiento político moderno; casi irrelevantes en los antiguos −las necesidades como parte de un mundo de esclavos, los derechos como atributos individuales que siempre eran inferiores al interés de la polis o de la república, o de la ley natural−, por el contrario, en la modernidad constituyen parte del fundamento último de sus consideraciones sobre casi todos los elementos relevantes de la política. A su vez, ambos conceptos tienen una ontología huidiza, compleja, por lo menos discutida.

Por mi parte, viendo estados de wasap de sujetos colectivos muy consolidados pero no estudiados sociológicamente lo suficientes (las tías y los tíos, los compañeros del primario, clientes y proveedores, sujetos casuales con los que intercambiamos alguna vez teléfonos, como por ejemplo por el hecho de haber tenido un accidente de auto y coordinar los seguros), comparten un dispositivo visual que consiste en plasmar una frase en la cual aparece sobre un fondo −en general difuminado− con la foto de un rostro conocido pero sin su nombre, al cual se atribuiría la frase: los rostros de Anthony Hopkins, Susan Sarandon, la Madre Teresa de Calcuta, Tom Hardy, el Dalai Lama o Barack Obama aparecen al lado de frases como “quien te critica desconoce el poder de tu imaginación”. Se me dio por buscar minuciosamente dónde había pronunciado esa consigna Evita, ver el contexto, traerlo a colación, ejercitar un poco el pensamiento.

No es la primera vez que una frase se atribuye a Eva Perón y nunca fue pronunciada por ella. La famosa frase “Volveré y seré millones”, es en realidad de un poema de José María Castiñeira de Dios (cita de la novela Espartaco, de Howard Fast), nunca dicha por Eva. Lo mismo sucedió con un presunto poema de Borges sobre su infelicidad que nunca habría escrito, según su viuda María Kodama. La famosa frase atribuida a Maquiavelo, el fin justifica los medios, tiene la misma errática situación.

Algo en la frase donde hay una necesidad nace un derecho no me sonaba a Eva Perón. Los términos necesidades, por un lado, y derechos, por otro, pueblan el fraseo de Evita tanto en sus textos escritos como en sus discursos orales. Sin embargo, en la construcción de la oración hay un cierto juridismo −como dice Deleuze−, acaso también una cierta fórmula, y también una abstracción; todo en combinación (juridismo, fórmula, abstracción), me hacían dudar. Recordé esa idea de Ricardo Piglia de que la crítica suele parecerse a un policial, donde se buscan pistas, se deriva en otros caminos, se encuentran atribuciones que al principio no eran evidentes.

Una opción razonable podría haber sido tomar la referencia y citarla como “una frase atribuida a Eva Perón”, y sobre eso hacer el ejercicio de cuestionar a Rosenkrantz y a Milei. En tanto no importa la autoría sino más bien los efectos: al fin y al cabo, los liberales la toman como enemiga y la combaten y, los peronistas la hacemos propia y la defendemos.

En el fragor de la discusión legislativa que aprobó la legalización del aborto, hicieron −no sabemos quién, pero esa omisión del quién vuelve a ser clave− circular una presunta frase de Evita (que el aborto era un capricho gorila y burgués). Decidí ir a las fuentes de sus discursos y sus textos escritos, y −como era obvio− no estaba en ningún lado, con la obvia situación de que la palabra “burgués” no era un insulto para Evita −las pocas veces que la menciona es elogiosa sobre la Revolución Francesa−, sino más bien era el atributo que cierta izquierda le daba a ella de manera insultante. Luego me volvió a suceder, pensando contra algunas tesis del libro de Iciar Recalde, Santa Eva Perón −uno de los documentos enviados a Roma para buscar la canonización de Eva−, que no había en toda la obra de Evita una sola frase mencionando a la Virgen María, mientras que los ejemplos de Cristo y los primeros cristianos abundaban. Efectivamente, no encontré nada donde mencionara a la Virgen, aunque pensándolo bien −y tras escuchar a Cristina atribuirle a la Virgen permanecer con vida luego de su atentado−, no habría problema alguno en que citara y fuera devota de la Virgen, como tantos hombres y mujeres humildes en Argentina y en Latinoamérica. La Virgen no solo puede ser reivindicable como figura de la igualdad y contra cualquier conservadurismo extremo y misógino como los que se viven actualmente, sino incluso de gran actualidad: al fin y al cabo, se trata de una mujer palestina, esposa de un carpintero, que ve cómo por orden de autoridades de una potencia colonial que subyuga a su pueblo, asesinan a su hijo por razones injustas delante de sus ojos.

La frase donde hay una necesidad nace un derecho, era una frase que podría haber sido dicha por ella con la intuición con que los genios hacen de los teoremas matemáticos, y que luego otros −obsesivos, grises, sin genio− durante muchos años buscan probar. Una interesante −y recomendable− novela sobre esto es El último teorema de Fermat, de Simon Singh, basada en la historia real con la que en 1637 el matemático francés Pierre de Fermat anotó un teorema en el margen de una edición de la Aritmética de Diofanto de Alejandría diciendo que no tenía espacio para probarlo. Recién a fines del siglo XX, un profesor británico, Andrew Wiles, logra demostrarlo luego de cientos de fracasos en la historia de la matemática.

Busqué durante varios días en toda la obra pública −oral y escrita disponible− de Evita, y consulté con fuentes cultísimas sobre la historia del peronismo, pero la frase efectivamente no aparecía. Acaso algún publicista de los años 50, o posteriormente, puso la frase −que le pareció, con razones de peso, justa descripción de los principios del justicialismo− al lado de una foto de Evita, y a nadie le pareció mal que perdurara la idea. Casi como sucede con los estados de Wasap, o con la campaña electoral. O quizás era obra de los muchos ghost writers en la historia del peronismo: Manuel Penella de Silva, Hernán Benítez, Raúl Apold y otros. Hace unos días, en las lecturas internas de una cátedra, leímos La comunidad organizada, de Perón. Y una de las discusiones ineludibles rondaba sobre su presunta autoría. Que Carlos Astrada, que Hernán Benítez, que Vicente Fatone: quién había ayudado a Perón a escribir esa pieza tan informada sobre la historia y actualidad del pensamiento filosófico a mediados del siglo XX.

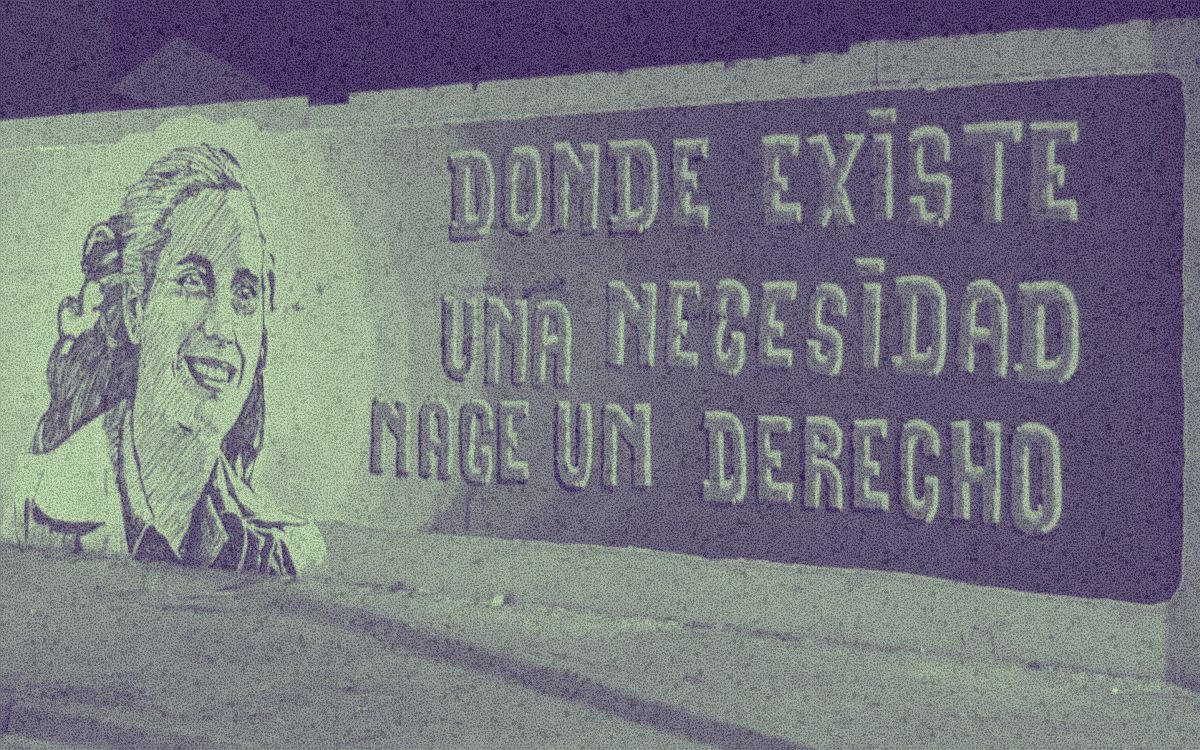

Pero entonces qué pasaba −a días del domingo 19, todo en la cabeza es “qué pasa si…”− si esa frase no había sido nunca pronunciada por Evita. Cómo una frase que puebla remeras, muros, afiches, banderas, panfletos, etc. ha sido arraigada de tal manera que los peronistas se convencen de la autoría y sus rivales del problema de la frase.

Un texto del ensayista chileno Pablo Oyarzún Robles titulado “A 40 años: La omisión del pronombre”, dice algo parecido sobre el último discurso que da Salvador Allende el 11 de setiembre de 1973, con el sonido de las bombas cayendo en el Palacio de la Moneda. Oyarzún se plantea que siempre se ha completado con el pronombre “se” el famoso pasaje del discurso donde Allende dice “abrirán las alamedas” −que también abunda en remeras y afiches militantes, muchas veces completadas con el “se abrirán”−:

Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

Y Oyarzún, exiliado en el 73, que tantas veces escuchó esta frase, termina: ¿Quiénes, entonces, abrirán las alamedas? Trabajadores, otros hombres, ustedes, nosotros.

El texto de Oyarzún sobre Allende y el enigma de la omisión del pronombre “se” no era un problema sino una virtud: los sujetos sociales eran mencionados, estaban en la idea misma, no se dejaba a ningún determinismo esa acción política. Con Evita, creo, lo interesante es pensar que la frase ya forma parte de un principio político, enigmático, sí, de larga historia como los dos grandes conceptos que lo sustentan −necesidades y derechos−, cuyos límites y alcances es imposible señalar. “Evita hay una sola”, era una frase de los sectores combativos y juveniles del peronismo en los 70, contra la instalación de la referencia de Isabel Perón. Evita hay muchas y una sola. Como la mencionada Virgen, que aparece siempre una y distinta en las paredes.

¿De quién pues es la frase, que atacan y defienden? ¿Pero no estaba claro?: de quienes donde ven necesidades claman por derechos.

Comentarios recientes