Por Emilia Casiva

Fui el resto de un propósito ignorado,

un croquis borroneado en el museo de la noche.

(Oscar Curtino, Poemas 1960-1986)

Ana Vanderwymen es el retrato en óleo de la mujer más pálida del mundo. Fue pintado por un cordobés cuando comenzaba la última década del siglo veinte: Oscar Curtino. En 1530, Hans Baldung Grien, discípulo de Durero, había alcanzado una palidez parecida en su Retrato de una dama, salvo que en este caso la mirada se ve más suspicaz, como aquellas miradas que pintaba Cranach el Viejo, de ojos entornados hasta llegar a ser casi un tajo; lo que hace suponer que en el siglo XIV las mujeres se enteraban de algo mientras las retrataban, algo que las hacía desconfiar. Ana Vanderwymen tiene más un aire a las criaturas de Remedios Varo: la mirada un poco perdida, el rostro nebuloso, un tocado extraño. Al igual que ellas, flota aún estando sentada, con sus peinados como única hebra que las mantiene atadas al mundo. Dicen que la Ana de Curtino, como la dama del 1500, y como las chicas de Remedios, son retratos de mujeres imaginarias. Resulta imposible no pensar que en su palidez guardan un parentesco, uno de esos parentescos extraños que no atienden al tiempo ni a las circunstancias.

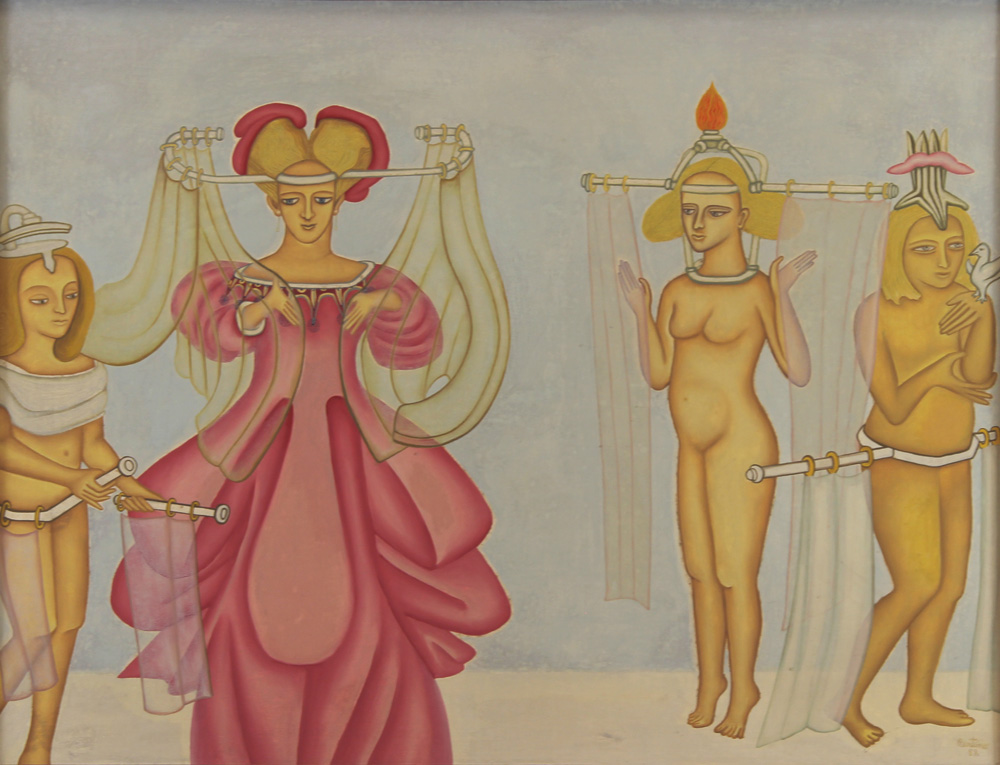

La Condesa Genoveva de Ischilín –pintada por Curtino en acrílico, en 1982– también lleva un tocado, muy especial esta vez: parece hecho de cortinas de ducha semi transparentes (esto es algo que me hizo ver el artista Christian Román), que cuelgan de caños salidos de una vincha que ella porta con orgullo en la frente. Sus sirvientes, de cabelleras rubias, lucen unos artefactos parecidos, con argollas doradas prendiendo de la cintura o de la coronilla. Salvo por estos adornos estrafalarios van completamente desnudos, como una corte queer que pulula alrededor de la condesa de la antigua región de Tulumba.

En diciembre de 2015, el Museo Evita-Palacio Ferreyra inauguró una retrospectiva de la obra de Curtino que se llamó “La invención de las formas”. Curada por el entonces director y curador en jefe del museo Tomás Bondone, la acompañaba un pequeño catálogo con un gran texto de Antonio Oviedo. Allí, el autor habla de las atmósferas tenues y evanescentes de Curtino, donde las figuras, despojadas e ingrávidas, lucen como si flotaran “pese a sus opulentas túnicas”. Flotar incluso cuando están paradas en el piso. Esa parece ser la naturaleza de las criaturas de Curtino.

***

Conocí la obra de este pintor por una mentira de los artistas Aníbal Buede y Luciano Burba, mentira con la que ellos después, como suele ser su costumbre, hicieron una muestra. Luego de algunos años le volví a preguntar a Buede por Curtino, y él me mandó un mail que decía así:

En el 82 yo era un pibe de veintidós años y de descarado nomás envié una obra al Salón Ciudad de Córdoba y quedé seleccionado. La inauguración fue en el Museo Genaro Pérez, el premio se lo llevó Fraticelli con una pintura alucinante, creo que esa pintura inauguró una nueva manera de ver el arte, al menos para mí. Casi todo lo que se podía ver en el Salón respiraba el mismo aire ochentoso mezcla de Bacon y Alonso, una planicie. Hasta que en un rincón del museo, casi detrás de una puerta encontré una pieza que parecía ajena a todo, como fuera de lugar; mi primera reacción fue de rechazo pero había algo allí que me daba mucha curiosidad. Recuerdo que en ese momento pensé que iba a contramano de todo lo que estaba acostumbrado a ver. Estuve un buen tiempo frente a esa piecita, pensaba en la pintura, que cada vez me parecía más extraña y cada vez me gustaba más, pero sobre todo en qué clase de loco podría hacer algo así, nada de veladuras baconianas, pura pintura lamida. Leí el cartelito con el nombre del fulano, Oscar Curtino decía. Como era muy pendejo no conocía a casi nadie pero igual me puse a preguntar si estaba allí, quería verlo, a él, no para hablar, quería verlo.

Finalmente alguien me lo señaló, seguramente yo estaba en la escalera porque la primera imagen que tengo de él es como en un picado. El pelo rubio largo y vestido como un dandy, a mí se me ocurrió que era parte de una obra de teatro, estaba solo, y estuvo solo toda la noche porque me dediqué a seguirlo con la vista. Estoy seguro, sí, muy seguro, que pensé que el chabón estaba tan descentrado de todo ese mundo como su pintura. También estaba seguro que eso era lo que yo quería hacer de allí en adelante, ir a contrapelo… y bueh, ya sabemos que no pude.

De Curtino se ha dicho a menudo que “no pertenecía” a su propia época. Mejor dicho, de Curtino no se ha dicho a menudo casi nada, más bien se ha dicho llamativamente poco. Una “reticencia sorda”, la llama Oviedo. Probablemente en ese no pertenecer que tanto admira Buede, las cuestiones estéticas y las biográficas (o hablando mal y pronto: su vida, y su obra) armen un nudo difícil de desatar. Y para qué. En cualquier caso, en cada persona con la que hablo de él, en los escasos textos encontrados, en las referencias sueltas, se despierta una fascinación nueva.

Curtino nació en 1938 en la ciudad de San Francisco, y en 1957 vino a Córdoba, donde estudió -brevemente- en la Facultad de Filosofía y durante dos años en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional. En 1961, ganó el Premio Especial para menores de treinta años en los salones IKA, y unos años después, gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes, viajó a París a continuar estudiando. “Siluetas superpuestas de conformación muy libre se inscriben sobre manchas informalistas”, dice María Cristina Rocca de la pieza premiada en dicho Salón, porque así eran sus obras en aquellos primeros años: el gesto imprevisto, las manchas de época, la expresión rompiendo la forma. También participó del Premio Nacional 1964 del Instituto Di Tella, que tuvo como jurado a Clement Greenberg, Pierre Restany y Jorge Romero Brest. En 1977, obtuvo el Gran Premio Julio E. Payró a la difusión de la Cultura Argentina en el exterior. En 1987 el Museo Caraffa le hizo una retrospectiva, la primera, y al año siguiente se donó una parte importante de su obra –cerca de cien pinturas– a la colección Marcos Curi, subastada y desperdigada en 2015.

Pero volvamos al descentramiento que deslumbró a Buede. En su ensayo, Oviedo liga la trayectoria de Curtino a la de otros dos cordobeses: Jorge Bonino y Romilio Ribero. Provenientes del interior de la provincia, Oviedo arriesga que quizás sea en esa condición de recién llegados (en la que se mezclarían cierta audacia, una soledad más bien orgullosa y –claro– el talento) donde brota el impulso para sostener, con obstinación, la radical particularidad de sus lenguajes. Porque si algo compartían los tres era el hecho de ser inasimilables. Por lo pronto, este autor ubica el origen del descentramiento, en Curtino, al “ciclo de las anunciaciones” que comienza en los años 70, cuando la cualidad figurativa de sus obras emerge más plenamente. También sucede que, más o menos a lo largo de esa década, sus colores se desempastan y comienzan a brillar, la línea sensible de los contornos y perfiles se hace soberana, y la pintura ya no embarra sino que –justamente– empieza a lamer. En ese momento, se desata en estas obras una vocación decorativa que descuella en la joyería lucida por sus personajes. Del informalismo, Curtino renace en esta suerte de Jugendstil cordobés: decoración, pero también creencia. Firulete, no sin devoción. De espaldas a las obligaciones de “actualidad” del arte de ese momento, de espaldas a las coordenadas de época. Una manera de resumir esto último es así: Curtino no va ni por la vía del concepto depurado (donde la idea predominaba sin el imperativo de su ejecución), ni por la vía de la expresión exaltada de la personalidad (cual si esta fuera, o alguna vez hubiera sido, una interioridad que se libera).

Y también están, claro, los colores. El cuerpo suave del acrílico, su iridiscencia pop. Sí: todo esto hace que mirar las pinturas de Curtino provoque como primer efecto (y después, al reencontrarlas, cada vez) un profundo placer. Pero no el placer que hace desbarrancar, sino aquel otro: afable, casi diría alegre, aunque no por ello menos misterioso.

***

La trompeta suena anunciando la venida del Hijo de Dios. Se sostiene junto a la boca del Arcángel por obra y gracia de un soporte de oropeles dorados, mientras este sopla y revolotea en el aire como un colibrí, con una aureola coronándole la cabeza. La Virgen no lleva ni manto ni túnica, sino un diseño de alta costura que se adelanta por pocos años al estilo de Jean Paul Gaultier y que cubre apenas el cuerpo de la Santísima, dejando al desnudo sus piernas esbeltas y torneadas. Miriñaque, corsé, hombreras y corona componen una sola prenda, y en lugar de estrellas (aquellas que hablan de las siete virtudes de la mujer que está por ser madre de Dios), de su cabeza emergen unos banderines color carmesí. Las virtudes están intactas sobre la pintura: humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. La obra es de 1978 y se llama, claro, La anunciación. Es “pura pintura lamida”.

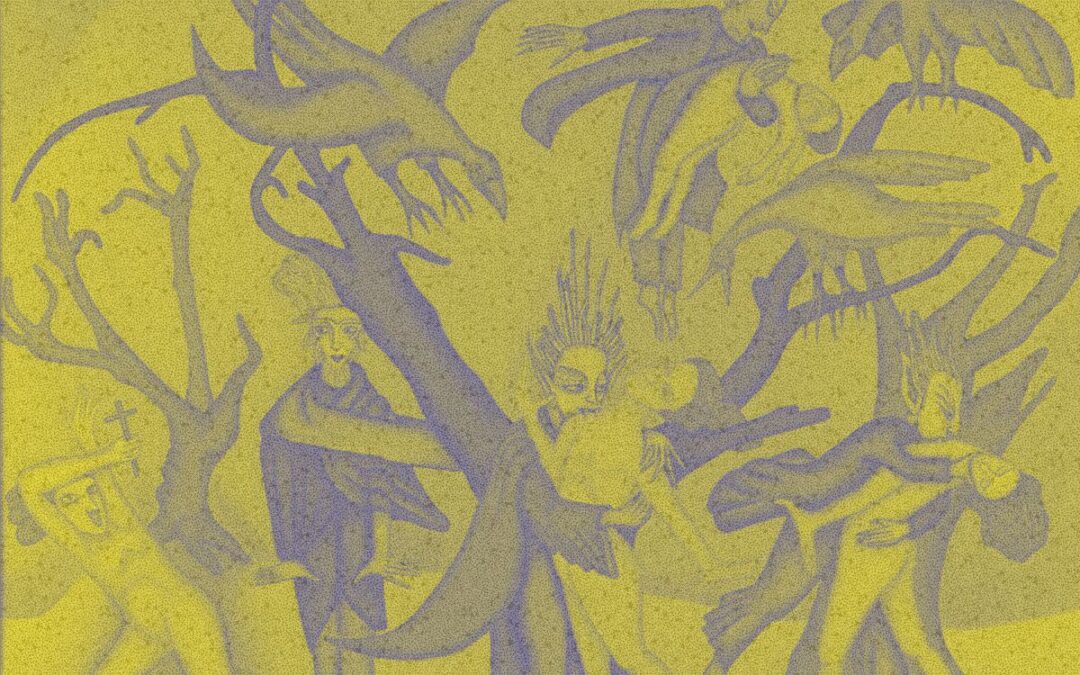

Basilio Uribe dice que el trabajo de Curtino entronca “con la tradición pictórica de los orígenes de la Colonia”. En sus pinturas abundan los motivos religiosos: adoraciones, anunciaciones, el milagro de la niña ciega, víboras y manzanas. Los objetos poseen un aura cuasi-litúrgica, si bien en lugar de arcabuces, sus angelitos portan adornos, transparencias, drapeados, trompetas, rojo y dorado, más rojo y más dorado. La iconografía católica resplandece en el instante en que alcanza la transfiguración curtiniana, al mismo tiempo que las sombras van quedando detrás (esto es literal y sin metáfora: muy pocas de estas figuras poseen sombra). Ahora bien, dejar atrás las sombras no significa liberarse de la oscuridad. Unos años después de la muerte de Curtino, su hermano Juan se encargó de publicar un libro –hoy inconseguible- que recopila varios poemas escritos por el pintor. “Es el drama, quien a la vida siempre ata, / un rubí precioso junto al negro maleficio”, dice uno de ellos. Si los ángeles son los rubíes preciosos de sus obras, el maleficio oscuro al que han sido atados cobra forma en una serie de espectros que emergen de sus tumbas con los dedos largos, los colmillos afilados y las caras pálidas. Y es que los vampiros de Curtino son, a fin de cuentas, ángeles con otro estilo: siempre de negro, de capa y frac, ataviados con la elegancia contenida de una sastrería Armani. Los títulos de estas pinturas hablan de renacimientos y de oscilaciones, y el Museo Genaro Pérez tiene en su colección una de ellas, de 1978, titulada Antes del alba. Es hipnótica. Dos ángeles parados en columnas custodian al vampiro de uñas rojas, mientras unas aves nocturnas lo rodean cruzando las alas en el pecho. En Recuerdo de Hyde Park (1981), los vampiros londinenses muerden los cuellos de sus víctimas desnudas y se elevan en el aire llevando sus cadáveres exangües entre los brazos.

Pájaros y caballos fantásticos, columnas voladoras, gatos, diablitos con tridentes espoleando la tentación: la herencia de la Colonia se une aquí con las fantasías del surrealismo. Sin estar enfatizando necesariamente una voluntad sincrética, da la sensación de que las tradiciones pictóricas adquieren en las obras de Curtino el aire de una religión sentimental, una cinta de herencias flotantes. En esta fe, y luego de su paso por el informalismo, el pintor parece haber vuelto a la línea no para marcar los confines entre los cuerpos, las cosas y los lugares, sino para reafirmar su enlace inextricable, sus interconexiones. Porque hay algo muy claro y muy cierto: a los vampiros de Curtino les salen adornos de las cejas, de los bigotes, de las orejas. A los ángeles, del pecho, de los hombros, de la cabeza. Parece que estas pinturas nos estuvieran diciendo que cuerpo y ornamento renacieron juntos, el uno para el otro, desde el momento en que mordieron la misma manzana. Sucede que las ensoñaciones de Curtino van en contra de la proscripción dada por la racionalidad moderna (“ornamento es delito”), y hasta los elementos arquitectónicos que delinean la espacialidad de cada cuadro (columnas, cenefas, arcos de medio punto, estilóbatos) se vuelven –ellos también– atuendo. En Escena oriental (1979) una columna dórica se convierte en la armadura de un jinete alado. Y con todo el elenco de sus criaturas pasa un poco así, cuando hacen explícitas sus coexistencias mutantes –orgánica y artefactualmente hablando– tanto con los objetos como con el espacio. De más está decirlo: las trompetas suenan anunciando la llegada del espíritu visual (y sensual) de un sueño queer.

En 1960 el artista Carlos Crespo conoce a Curtino, y es bajo su estímulo que comienza a pintar. En un audio de whatsapp que escuché varias veces, la artista Indira Montoya cuenta que una vez, entrevistando a Crespo para un trabajo de la Facultad, y sin venir a cuento, éste empezó a hablar de Curtino y desde ese momento no pudo parar de llorar, a punto tal que pidió que apaguen la cámara. “Tenía cosas de muchos mundos Oscar –sigue Indira en el audio– de un mundo más antiguo, y del mundo gay. Estaba hilvanado a todo. Esa capacidad de convertirse en flor con nada, con un trapo, en medio de la inmundicia y de la prohibición, esas cosas de supervivencia gay que fueron fundamentales para mi vida, también”. La voz se entrecorta: “Cuando yo era chica teníamos una fascinación mutua, pero había como un silencio en torno a él. Producía en una soledad muy extrema. Era un enigma”.

La artista e investigadora Manuel Molina es quien primero me cuenta que Curtino era una loca. A lo obvio, yo siempre he llegado tarde. Me manda una foto de otro retrato de una mujer imaginaria: La Patriarcana, un óleo de 1990 perteneciente a la Colección del Centro de Arte Contemporáneo de la provincia de Córdoba. Con Manuel nos sentimos completamente deslumbradas mirando la foto de esta pintura, cada una desde la pantalla de su celular. La Patriarcana es una mujer cuya cabeza de medusa no ha sido cortada aun, por lo que el cabello de serpientes fucsia, no se ve tanto como una maldición sino como una maravillosa peluca drag que le baja por los hombros y se vuelve -por supuesto- manto o tapado que la envuelve. Hay otra de sus pinturas que se titula Mujer contemplando los espectros de su pasado en la fuente del deseo (1978) y en ella resulta innegable la premonición del famoso corsé cónico que Jean Paul Gaultier diseñó para Madonna, y que la cantante usó en la gira Blond Ambition World Tour de 1990. La Madona de Curtino se llama Madona Francescatti (1989), aunque por amor a las verdades que vienen del futuro, bien podría llamarse Louise Ciccone. Tiene la misma mirada que Ana Vanderwymen y como ella –y como La Patriarcana–, es un retrato en óleo.

La Patriarcana esconde, eso sí, una mirada un poco más triste, más ojerosa. En este caso, no está claro si es una criatura que flota, o se hunde. Curtino murió cuatro años después de pintarla.

hermosa nota

Excelente crítica a la obra de este artista poco conocido.